カメラを始めてみたけれども、いつもオートで撮っている。そろそろ自分で設定して撮ってみたいけど、専門用語が多すぎて何をどうすれば良いか分からない。

そんなあなたに、この記事ではF値・シャッタースピード・ISO感度という、写真の表現力を格段にアップさせる3つの基本要素を解説していきたいと思います。

オートモードから卒業して、あなたが撮りたいと思う写真を撮れるようになりましょう!

写真の明るさの基本「露出」とは? カメラは何を見ている?

まず、写真の明るさは「露出」によって決まります。露出とは、カメラ内部にあるイメージセンサー(光を感じ取る部品)に、どれだけの量の光を当てるか、ということです。

光の量が適切であれば「適正露出」となり、自然な明るさの写真になります。光が多すぎれば「露出オーバー(白飛び)」、少なすぎれば「露出アンダー(黒つぶれ)」となってしまいます。

この光の量を調整するのが、これから解説するF値・シャッタースピード・ISO感度の役割なのです。カメラは内蔵された露出計で被写体の明るさを測り、「これくらいの明るさなら適正だろう」と判断しますが、必ずしもそれがあなたの意図通りとは限りません。例えば、白いものを撮ると暗めに、黒いものを撮ると明るめに写ろうとすることがあります。

カメラの露出計の測り方(測光モード)にもいくつか種類があり(画面全体を測る、中央部を重点的に測る、一点だけを測るなど)、これも露出の決定に影響します。また、撮影時に「ヒストグラム」というグラフを確認すると、写真の明るさの分布が客観的にわかり、露出が適切なのかの判断に役立ちます。

レンズの瞳「F値」でボケ感を自在にコントロール

F値(絞り値)は、レンズを通る光の量を調整する設定です。「F」は Focal Ratio(焦点比率)の頭文字で、レンズの中には「絞り羽根」と呼ばれる複数の板があり、これが開いたり閉じたりすることで、レンズを通る光の通り道の大きさを変えています。この大きさを数値で表したものがF値です。

F値が小さい(例:F1.4, F1.8, F2.8)

- 絞りが大きく開く(光の通り道が大きい)

- 光がたくさん入る

- ピントが合う範囲(被写界深度)が狭く、背景や前景が大きくボケる

- 暗い場所でもシャッタースピードを速くしやすい

F値が大きい(例:F8, F11, F16)

- 絞りが小さく閉じる(光の通り道が小さい)

- 光が少ししか入らない

- ピントが合う範囲(被写界深度)が広く、手前から奥までシャープに写る

- 明るい場所で白飛びを防いだり、意図的にシャッタースピードを遅くしたい場合に使う

ボケ味(ボケ感)の演出

F値を小さくして背景をぼかすと、被写体が背景から分離されて主役が際立ちます。ポートレート撮影で人物の表情に注目を集めたい場合などに非常に効果的です。

逆にF値を大きくすると、背景の情報もしっかり写し込むため、被写体とその場の状況や広がりを伝えたい風景写真などでよく使われます。

レンズとボケ

ボケの美しさはレンズの性能や設計によっても変わります。絞り羽根の枚数が多いほど、また形が円形に近いほど、点光源のボケ(玉ボケ)が丸く綺麗になると言われています。高価なレンズほど、美しいボケ味にこだわって設計されていることが多いです。

F値と画質

一般的に、レンズはF値を少し絞った状態(例えばF5.6あたり)で最もシャープに写る(解像度が高くなる)傾向があります。F値を大きくしすぎる(F16、F22など)と、「回折現象」という光の性質により、逆にわずかにシャープさが失われることもあるため、風景写真で全体をシャープにしたい場合でも、むやみに絞りすぎない方が良い場合もあります。

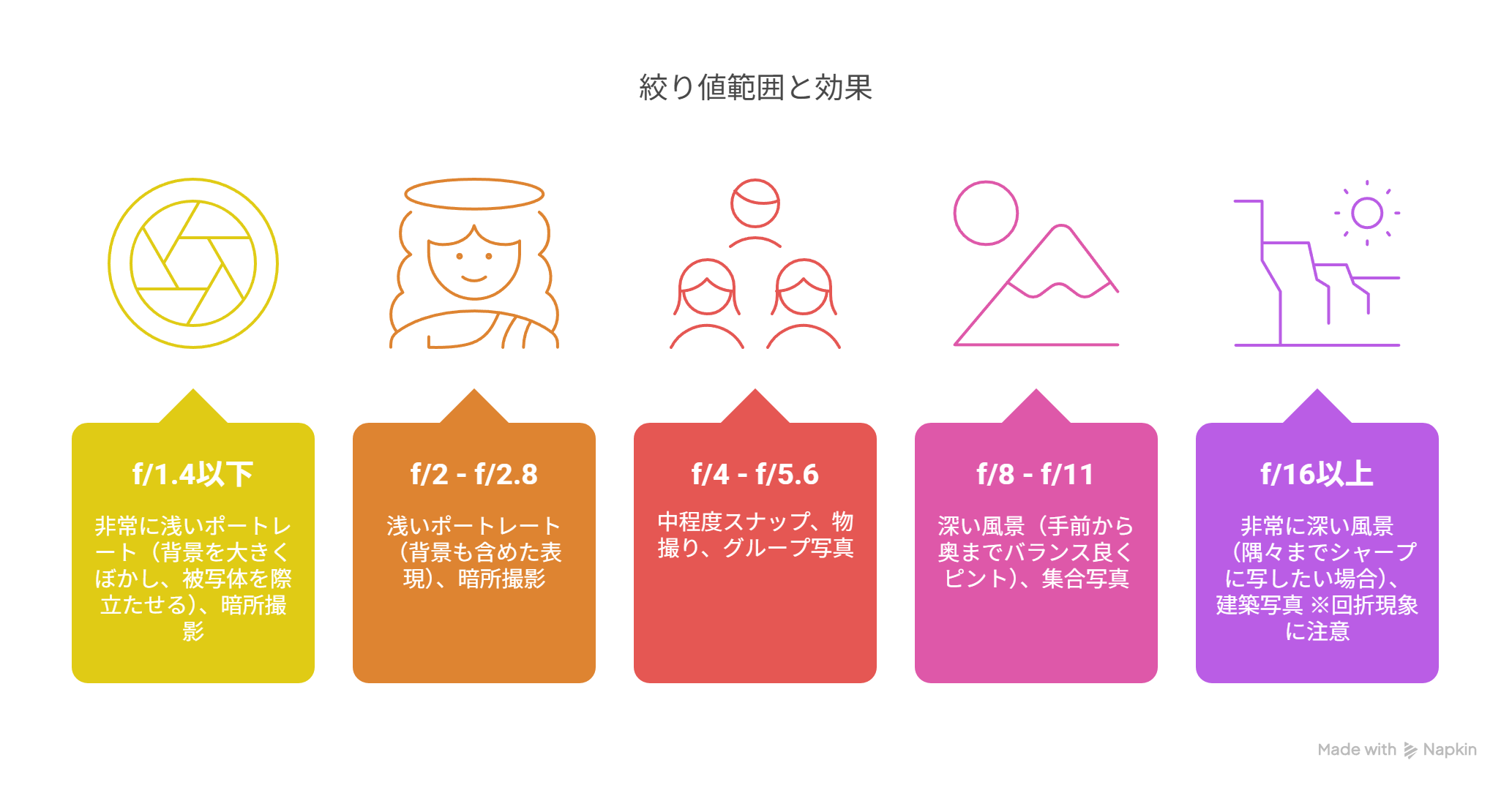

| F値範囲 | 被写界深度 | 主な用途と表現効果 |

| f/1.4以下 | 非常に浅い | ポートレート(背景を大きくぼかし、被写体を際立たせる)、暗所撮影 |

| f/2 – f/2.8 | 浅い | ポートレート(背景も含めた表現)、暗所撮影 |

| f/4 – f/5.6 | 中程度 | スナップ、物撮り、グループ写真 |

| f/8 – f/11 | 深い | 風景(手前から奥までバランス良くピント)、集合写真 |

| f/16以上 | 非常に深い | 風景(隅々までシャープに写したい場合)、建築写真 ※回折現象に注意 |

時間の魔法「シャッタースピード」で動きをドラマチックに表現

シャッタースピードは、カメラのシャッターが開いている時間の長さのことです。単位は「秒」で表され、1秒、1/60秒(60分の1秒)、1/1000秒(1000分の1秒)のように示されます。この時間が長いほど光を多く取り込み、短いほど光を取り込む量は少なくなります。

シャッタースピードは、写真の明るさを調整するだけでなく、動きをどのように表現するかを決定づける非常に重要な要素です。シャッタースピードが2倍になると光の量は2倍になり、1/2になると光の量は1/2になります。

シャッタースピードが速い(例:1/500秒, 1/1000秒, 1/4000秒)

- シャッターが一瞬だけ開く

- 光を取り込む時間が短い

- 動きの速い被写体もピタッと静止したように写し止める

- 手ブレの影響を受けにくい

シャッタースピードが遅い(例:1/30秒, 1/15秒, 1秒, 30秒)

- シャッターが比較的長い時間開いている

- 光を取り込む時間が長い

- 動いているものが軌跡を描くようにブレて写り、動きの流れやスピード感を表現できる

- 手ブレの影響を受けやすい

動きを止める表現

スポーツで選手の決定的瞬間、飛び散る水のしぶき、飛んでいる鳥の羽ばたきなど、肉眼では捉えきれない一瞬を切り取るには、速いシャッタースピードが不可欠です。被写体の速度に合わせて、1/500秒から時には1/4000秒以上の速さが必要になることもあります。

動きを表現する(モーションブラー)

滝や川の流れを絹のように滑らかに描写したり、夜景で車のライトの光跡を線として捉えたりするには、遅いシャッタースピードを使います。1/2秒〜数秒、場合によっては数十秒シャッターを開けることもあります。また、「流し撮り」というテクニックでは、動きに合わせてカメラを振りながら中程度のシャッタースピード(例:1/30秒〜1/125秒)で撮影することで、被写体は比較的シャープに、背景だけが流れるようにブレて写り、スピード感を強調できます。

手ブレ対策

シャッタースピードが遅いと、撮影者の手のわずかな揺れが「手ブレ」として写真に写ってしまいます。手ブレを防ぐ目安として「1 / レンズの焦点距離」秒以上のシャッタースピードが必要とよく言われます(例:50mmレンズなら1/50秒以上)。望遠レンズほど手ブレしやすいため、より速いシャッタースピードが必要です。

手ブレを防ぐには

- 三脚を使ってカメラを固定する

- セルフタイマーやリモートシャッター、ケーブルレリーズを使ってシャッターボタンを押す際の振動を防ぐ

- カメラやレンズの手ブレ補正機能をONにする

- 脇をしめてカメラをしっかり構える

| シャッタースピード 範囲 | 動きの表現 | 主な用途と注意点 |

| 1/1000秒以上 | 非常に速い動きを完全に止める | スポーツ(激しい動き)、野鳥、飛行機、水しぶき |

| 1/250秒 – 1/500秒 | 日常的な動き、速めの動きを止める | スナップ、子供、ペット、一般的なスポーツ |

| 1/60秒 – 1/125秒 | 標準的な手持ち撮影の目安、軽い流し撮り | ポートレート、静物、風景(手持ち)、流し撮り入門※焦点距離によっては手ブレ注意 |

| 1/2秒 – 1/30秒 | 意図的なブレ、流れる水の表現(弱め)、流し撮り | 滝・川(少し滑らかに)、夜景スナップ、流し撮り※三脚推奨 |

| 1秒以上 | 大きなブレ、光跡、星空 | 滝・川(絹のように)、夜景(光跡)、花火、星空※三脚、レリーズ必須 |

光を捉える力「ISO感度」とその賢い使い方

ISO感度は、カメラのイメージセンサーが光に対してどれだけ敏感かを示す数値です。「ISO」は国際標準化機構(International Organization for Standardization)の略称で、世界共通の基準として定められています。

ISO感度が低い(例:ISO 100, 200)

- 光への感度が低い(鈍感)

- たくさんの光が必要

- 画質が良い(ノイズが少なく、色再現性や階調性が高い)

ISO感度が高い(例:ISO 3200, 6400以上)

- 光への感度が高い(敏感)

- 少ない光でも明るく写せる

- 画質が低下する(ノイズ(ざらつき)が増え、色が濁ったり、ディテールが失われたりする)

ISO感度の役割

ISO感度は、暗い場所での撮影や、動きの速い被写体を撮影するために速いシャッタースピードが必要な場合など、F値とシャッタースピードだけでは十分な明るさが得られない時に、露出を補うための「最後の手段」と考えるのが基本です。

画質(ノイズ)とのトレードオフ

ISO感度を上げると、センサーが捉えた光の信号を電気的に増幅するため、光が足りない状況でも明るい画像を得られます。しかし、この増幅の過程で、本来の画像情報に含まれない電気的な乱れ(ノイズ)も一緒に増幅されてしまいます。これが、高ISO感度で撮影した写真がザラザラしたり、色が不自然になったりする原因です。

適切なISO感度の選択

- 基本は最低感度: 明るい屋外など、光量が十分にある場合は、画質を最優先し、カメラの基準となる最低感度(ベース感度、ネイティブISOとも呼ばれ、通常ISO 100や200)を使用します。

- 必要に応じて上げる: 室内、曇りの日、夕暮れ時など、光量が不足してきたら、手ブレや被写体ブレを防ぐために必要なシャッタースピードや、意図した表現に必要なF値を維持するために、ISO感度を上げることを検討します。

- 許容範囲を見極める: どこまでISO感度を上げてもノイズが気にならないかは、カメラの性能(特にセンサーサイズや新しさ)や、写真の用途(Web用か、大判プリントかなど)によって異なります。自分のカメラでどの程度のISO感度までなら許容できるか、事前に試しておくと良いでしょう。

- オートISOの活用: 最近のカメラには、上限感度や最低シャッタースピードを設定できる「オートISO」機能が搭載されていることが多いです。これを上手く使えば、カメラが状況に合わせて適切なISO感度に自動調整してくれるため、F値やシャッタースピードの設定に集中できます。

ノイズリダクション

カメラ内にも高感度ノイズを低減する機能がありますが、かけすぎるとディテールが失われることがあります。また、撮影後の現像ソフトや画像編集ソフトでもノイズを軽減できます。

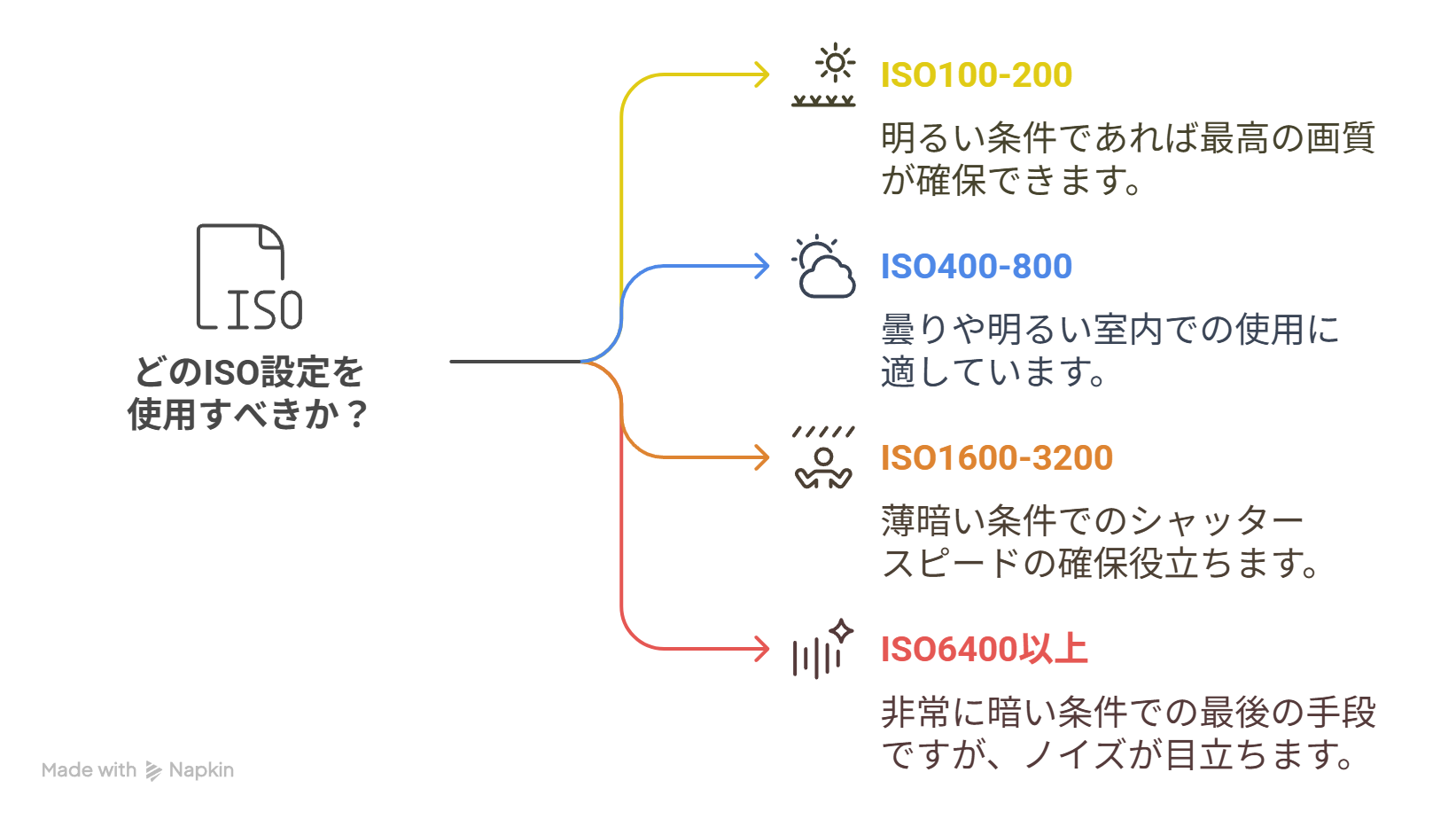

| ISO感度範囲 | 光に対する感度 | ノイズレベル | 主な用途と考慮事項 |

| ISO100-200 | 低い | 非常に少ない | 晴天の屋外、スタジオ撮影など光量が豊富な状況。最高画質を求める場合に最適。 |

| ISO400-800 | やや低い | 少ない〜わずか | 曇りの日、日陰、明るい室内。画質への影響は少なく、多くの状況で使いやすい。 |

| ISO1600-3200 | 中程度 | 中程度 | 薄暗い室内、夕暮れ、動きを止める必要がある場合。ノイズが少し目立ち始めるが実用範囲。 |

| ISO6400以上 | 高い〜非常に高い | 多い〜非常に多い | 暗い場所での手持ち撮影、夜間のスポーツ、天体写真など。ノイズは顕著になるため最終手段。 |

露出トライアングル F値・シャッタースピード・ISO感度の絶妙なバランス術

これまで見てきたように、F値、シャッタースピード、ISO感度は、それぞれ写真の明るさ(露出)に影響を与えます。そして重要なのは、これら3つの要素が互いに密接に関連し合っているということです。どれか一つを変更すると、他の要素も調整しない限り、写真の明るさが変わってしまいます。

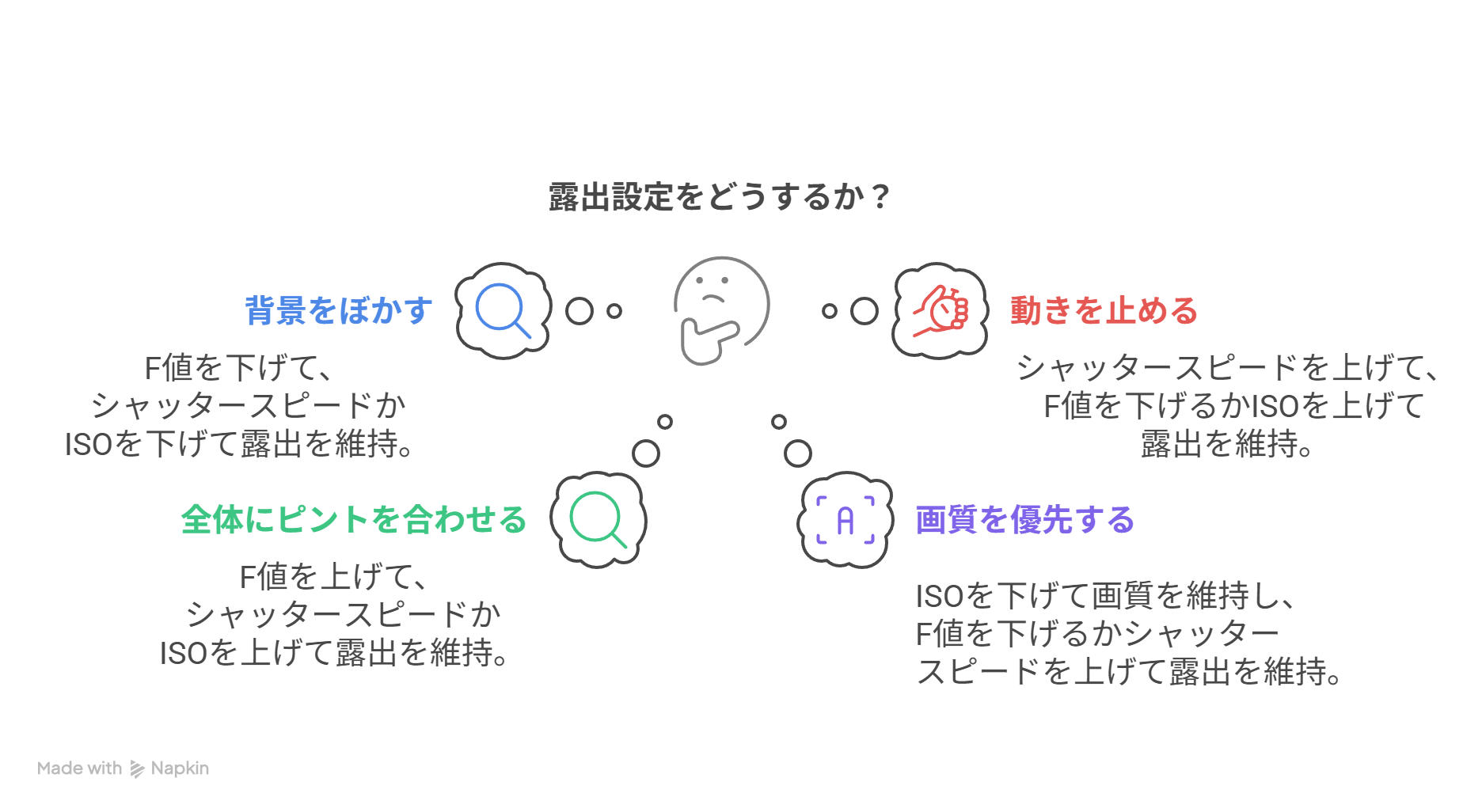

- 背景をぼかしたい(F値を小さくしたい)→ 光が増えるので、シャッタースピードを速くするか、ISO感度を下げる(または両方)

- 動きを止めたい(シャッタースピードを速くしたい)→ 光が減るので、F値を小さくするか、ISO感度を上げる(または両方)

- 全体にピントを合わせたい(F値を大きくしたい)→ 光が減るので、シャッタースピードを遅くするか、ISO感度を上げる(または両方)

- 画質を最優先したい(ISO感度を低くしたい)→ F値やシャッタースピードで明るさを確保する必要がある

この3つの関係性は、よく「露出トライアングル」という三角形で表現されます。

- F値(絞り): 光の通り道の大きさ(ボケ感をコントロール)

- シャッタースピード: 光を取り込む時間の長さ(動きの表現をコントロール)

- ISO感度: 光に対するセンサーの感度(暗所対応力、画質に影響)

これら3つの要素の組み合わせで、最終的な写真の明るさが決まります。そして、同じ明るさの写真を得るためにも、複数の組み合わせが存在します。

トレードオフを理解する

どの設定を優先するかは、何を撮りたいか、どのような表現をしたいかによって決まります。

このように、何かを得ようとすると、別の何かを犠牲にする(あるいは調整する)必要がある、というトレードオフの関係にあることを理解するのが重要です。

露出補正の活用

カメラが示す「適正露出」が自分のイメージと違う場合、「露出補正」機能を使って意図的に明るさを調整できます。「+」側に補正すれば明るく、「-」側に補正すれば暗く写せます。例えば、雪景色を撮る際にカメラ任せだと灰色っぽく写ることがあるため、+補正して明るくすると、見た目に近い白い雪を表現できます。

撮影モードの選択

最初は全てをマニュアルで設定するのが難しいと思うので、半自動モードを活用するのが良い方法です。

- 絞り優先モード (A or Av): F値を自分で決めると、シャッタースピードはカメラが自動設定。ボケ感をコントロールしたい時に便利。

- シャッタースピード優先モード (S or Tv): シャッタースピードを自分で決めると、F値はカメラが自動設定。動きの表現をコントロールしたい時に便利。

これらのモードと露出補正、そしてISO感度の調整を組み合わせることで、より効率的に意図した写真に近づけることができます。

まとめ 理想の一枚を目指して、撮り続けよう!

F値、シャッタースピード、ISO感度は、単なるカメラの設定項目ではなく、あなたの写真表現を豊かにするための強力なツールです。それぞれの役割と、互いの関係性(露出トライアングル)を理解することが、思い通りの写真を撮るための第一歩となります。

最初は難しく感じるかもしれませんが、心配はいりません。知識として理解することと、実際にカメラを操作してその効果を体験することは全く違います。

カメラを始めたての方はぜひ、オートモードから一歩踏み出して、まずは絞り優先モードやシャッタースピード優先モードから試してみてください。そして、様々な被写体や光の状況で、F値、シャッタースピード、ISO感度を変えながら、写真がどう変化するのかを観察してみましょう。

最初は思い通りにいかないかもしれませんが、試行錯誤こそが上達への近道です。ぜひこの記事を参考にして自分が撮りたい写真が撮れるようになっていきましょう!